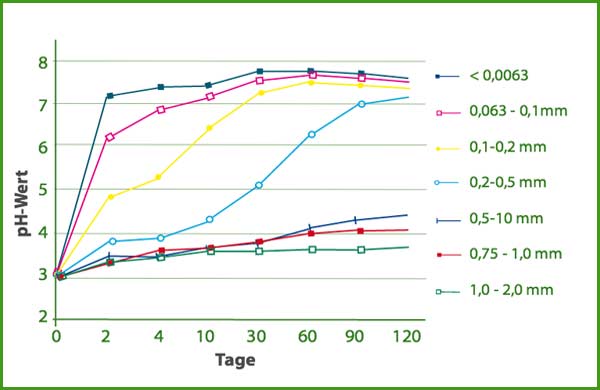

Quelle: (Tabelle pH Wert Skala, Quelle DHG / Hufgard)

Auf diese Ausgangslage trifft jetzt noch die aktuelle, miserable Bestandessituation, mit der das Grünland in den Winter gegangen ist. Die Flächen waren im Herbst tiefgründig vertrocknet, verdorrt. Zum Schluss wurde noch einmal gemulcht, um wenigstens sauber in den Winter zu gehen. Die übliche Nachsaat blieb gänzlich aus. Wie das Grünland aus dem Winter kommt wird sich zeigen. Die Leistung des ersten Schnittes wird schon in Frage gestellt.

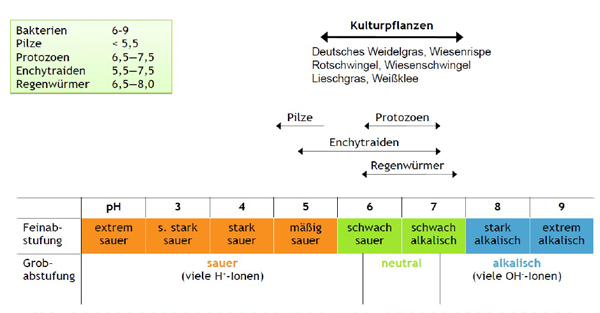

„Grünland ist eine Frage des Standortes, im Großen wie im Kleinen.“ (Zitat Dr. Neff) Im Großen meint die Exposition wie Klima, Hanglage, Auenlage, Staunässe, flachgründig. Im Kleinen bedeutet: Die Pflanze, die für sich auf den wenigen Quadratzentimetern Standfläche ihre optimalen Wachstumsbedingungen vorfindet, wird sich durchsetzten. Oder anders herum – bei einem niedrigen pH Wert wachsen nun mal nur geringwertige Gräser mit einer niedrigen Futterwertzahl. Da hilft auch keine noch so gute Nachsaat.

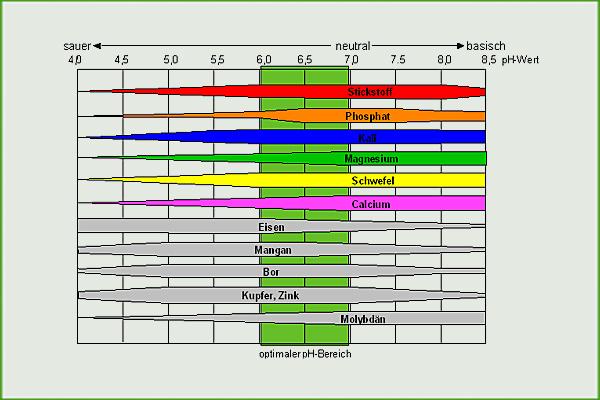

Hochwertige Futtergräser, Kräuter und Leguminosen haben einen pH Wert Anspruch im schwach sauren Bereich, um pH 6. Das passt zudem gut zu dem Bodenanspruch und insbesondere zu dem Anspruch der Mikrobiologie. Diese entwickelt sich bei pH 6 bis 7 im Optimum, darunter fällt die biologische Aktivität rapide ab. Wer soll dann noch die organische Substanz / Gülle umbauen und als Nähstoffe wieder zur Verfügung stellen? Nicht so einfach.

Zur Regulierung der pH Werte werden auf dem Grünland in der Regel Kohlensaure Kalke mit oder ohne Magnesium oder Konverterkalke – beide in erdfeuchter Form - eingesetzt. Diese Kalkformen sind säurelösliche Kalke, mit all ihren Vor- und Nachteilen. Branntkalk hat nur noch eine geringe Bedeutung, z.B. zur Hygienisierung bei Parasitenbefall im Bereich von Feuchtstellen.

Die Vorteile der erdfeuchten Kalken sind Ihre einfache Handhabung. Am Feldrand abgekippt, mit Großflächenstreuern ausgebracht, große Streubreite bis 18 m, hohe Flächenleistung.

Quelle: (Bild HGS 10000 Grünland, Quelle Hufgard)

Die Nachteile dieser säurelöslichen Kalke liegen in ihrer verzögerten Wirksamkeit. Insbesondere grobkörnige Produkte haben da so ihre Probleme. Die einzige Chance der Verfügbarkeit liegt in der Verwitterung. Aus Calciumcarbonat (CaCO3) und Calciumsilikat (CaSiO3) muss sich nun mal Calciumdihydrogencarbonat (Ca(HCO3)2) bilden um wirksam zu werden. In dieser Form werden H-Atome weggenommen, der pH Wert steigt. Calcium wird abgespaltet und an die Austauscher im Boden angelagert. Dies wiederum führt zur Stabilisierung des Porenvolumen für den Luft- und Wasserhaushalt. Für Magnesimcarbonat (MgCO3) gilt übrigens der gleiche Vorgang.

Der Hauptwurzelbereich bei Grünland liegt bis 20 cm Tiefe, je nach Gegebenheit auch deutlich tiefer. Eine Bodenbearbeitung findet nicht statt. Wie soll da ein grobkörniges, „griffiges“ Material hinkommen?

Säurelösliche Kalke müssen in der Bodenfeuchtigkeit gelöst werden. Nur so sind sie mobil. Mit der Versickerung gelangen sie dann nach unten. Ein Prozess, der länger (Jahre) dauern kann.

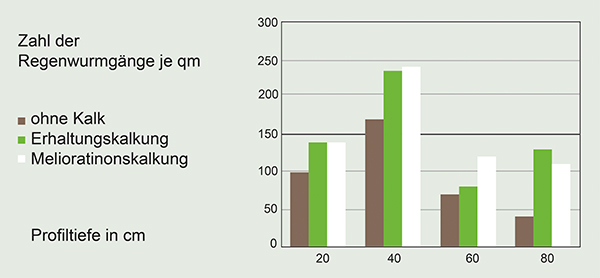

Jetzt könnte man sagen, dass auch höhere Bodenorganismen zur Verlagerung beitragen. Die müssen aber bei einem niedrigen pH Wert erst einmal vorhanden sein. Die Düngemittelverordnung schreibt eine Mindestmahlfeinheit von 97 % kleiner 3,15 mm und 70 % kleiner 1,00 mm vor. Auf dem Markt gibt es aber wesentlich feiner und damit verwitterungsfreundlichere Qualitäten.

Diese haben bei dieser Betrachtung den deutlichen Vorzug. Hier wird schnell an der falschen Stelle gespart.

Der tatsächliche Kalkbedarf wird auf der Bodenprobe ausgewiesen. Zu jeder Bodenprobe gibt es eine Düngeempfehlung. Dort wird der Kalkbedarf als CaO angegeben. Erdfeuchte Kalke haben einen CaO Wert zwischen 45% und 50 %. Damit werden aus eine Düngeempfehlung von 2000 kg CaO / ha sehr schnell 4000 kg /ha Kalk und mehr. Die Kalkausbringung kann das ganze Jahr erfolgen. Die amtliche Empfehlung sagt nach jeder Nutzung. Bevorzugte Termine sind das zeitige Frühjahr oder der Herbst. Eine leichte Einarbeitung mit dem Striegel bringt Bodenschluss und ist von Vorteil.

Bei allen aktuellen Diskussionen um die Reglementierungen der Düngeverordnung – oft ist das Wasser der begrenzende Faktor im Pflanzenbau.

Die Düngekalkhauptgemeinschaft hat deshalb schon vor Jahren das AIF geförderte Projekt „Wassereffizienz“ gestartet. Im Rahmen einer Doktor-Arbeit liegen jetzt die ersten Ergebnisse vor. Durch einen geordneten Kalkhaushalt steigt die Regenverdaulichkeit und das Wasser-haltevermögen nimmt zu.

Klimawandel hin oder her, von Menschen verursacht oder nicht, Fakt ist: es wird wieder einmal wärmer auf dieser Welt.

Berücksichtigt man die bekannten Temperaturkurven der letzten 100 Jahre, erkennt man wie rasend schnell sich das Klima ändert. Innerhalb einer Generation haben wir es mit deutlich veränderten Bedingungen zu tun.

Eine sehr aussagekräftige Datenquelle ist der Deutsche Wetterdienst. www.dwd.de Auf dieser Seite können die Wetterdaten für Hessen in verschiedenen Facetten herunter gebrochen werden. Steigt man etwas tiefer ein, findet man im Zeitraum der letzten 100 Jahre eine Zunahme der Niederschlagsmenge für Hessen von 78 mm. Eigentlich erfreulich, aber der Trend zeigt auch: im Sommer wird es weniger, im Winter wird es mehr.

Die Aufgabe besteht also darin das Mehr an Wasser aus dem Winter oder aus Starkniederschlägen im Boden zu halten und im Sommer den Pflanzen zur Verfügung zu stellen.

Dazu folgende Fragestellung aus der Naturkalkindustrie:

Gelingt es die Porenmatrix von den Feinporen Richtung Grob- und Mittelporen zu verschieben?

Bleiben diese Poren auch stabil?

Reichen dazu die Kalkmengen der LUFA Empfehlungen aus?

Deren aus der Historie heraus gewachsenen Empfehlungen haben das Ertragsoptimum als Basis, nicht den dazu notwendigen Wasserhaushalt. Dieser ist aber heute zunehmend der ertragsbegrenzende Faktor.

Um diese Fragestellung zu klären wurden aus einer mehrjährigen, über die gesamte Republik verteilten Versuchsreihe zwei Standorte in Schleswig-Holstein herausgenommen.

In einem Forschungsprojekt der CAU-Kiel und der TU Berlin in Kooperation mit der Landwirtschaftskammer wurden im Rahmen einer Doktor-Arbeit verschiedene Bodenparameter betrachtet.

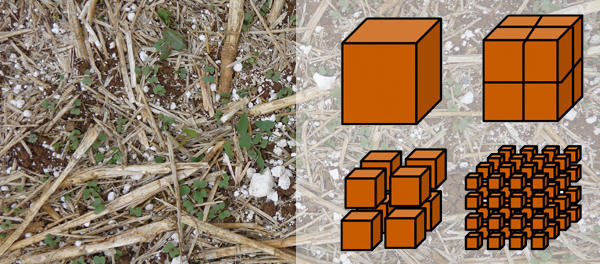

Aus der Fülle der Daten soll hier nur auf das Porenvolumen eingegangen werden. Das Porenvolumen regelt im entscheidenden Maß den Wasser- und Lufthaushalt im Boden.

Mehr Wasser bedeutet zudem mehr gelöste Pflanzennährstoffe. Mehr Luft bedeutet mehr Sauerstoff und weniger CO2 im Boden.

Der positive Effekt einer Kalkung lässt sich am besten an dem Standort Barlt darstellen.

Verwendet wurde Kohlensaurer Kalk KK und Branntkalk BK.

KK 1 / BK 1 entspricht dabei der LUFA Empfehlung für diesen Standort, KK1,5 / BK 1,5 der 1,5 fachen Aufwandmenge nach LUFA.

Die Tabellen zeigen ein deutliches Bild.

Das Gesamtporenvolumen bleibt gleich mit leicht steigender Tendenz.

Die Luftkapazität nimmt deutlich zu, verdoppelt sich teilweise.

Die nutzbare Feldkapazität nimmt deutlich zu, im Schnitt um 50%.

Der Totwasseranteil, also nicht pflanzenverfügbares Wasser, nimmt ab.

Bei der 1,5 fachen Aufwandmenge sind die Ergebnisse deutlich ausgeprägter.

Die höherwertige Kalkqualität, hier Branntkalk, zeigt die besseren Ergebnisse.

Zwei Jahre nach der Kalkung waren die Ergebnisse nicht mehr ganz so deutlich zu sehen. Auf diesem Standort hätte dann aber nach guter fachlicher Praxis auch eine Wiederholungskalkung stattgefunden.

Mit einer Kalkung lässt sich die Porenmatrix von Feinporen in Richtung Grobporen verschieben.

Die 1,5 fache Aufwandmenge der LUFA Empfehlung bringt bessere Ergebnisse.

Um das Porenvolumen zu stabilisieren reicht eine einmaligen Maßnahme nicht aus.

Das gesamte System Austauscherbelegung mit Ca²+ und Mg²+ Ionen und gelöstes Ca und Mg als Hydrogencarbonat muss aufgefüllt werden.

In Hessen sind immer noch 40 % der Ackerflächen in den Versorgungsstufen A und B, entsprechen also dem Versuchsstandort Barlt.

Weitere 40 % sind in der Versorgungsstufe C, bedürfen also zumindest einer Erhaltungskalkung. Im Grünland sieht es noch schlechter aus.

Starkniederschläge nehmen zu. Die Gesamtniederschlagsmenge nimmt zu.

Wasser aus diesen Starkniederschlägen und aus dem Winter muss gespeichert werden.

Dies gelingt durch einen ordentlichen Kalkhaushalt indem eine Verschiebung von Feinporen in Richtung Grobporen stattfindet.

Verbesserte Porenstruktur mit verbessertem Wasser- und Lufthaushalt führt zu besserem Pflanzenwachstum.

Frühbezug sichert Einkaufsvorteile ...

Georg Englert Landesarbeitskreis Düngung Hessen – Rheinland Pfalz - Saarland

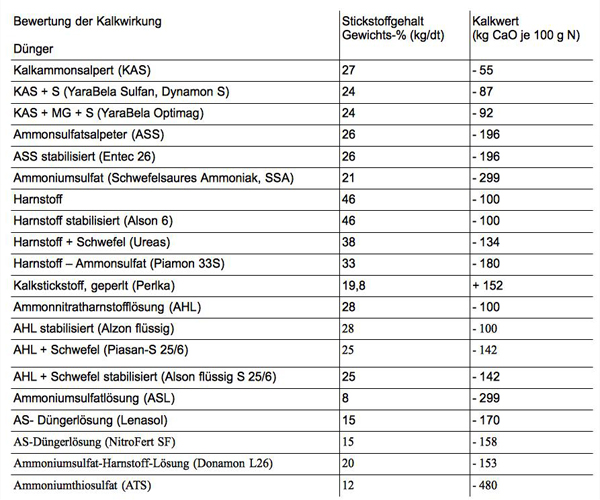

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen zeigt wie Stickstoffdünger hinsichtlich ihrer Kalkwirkung zu bewerten sind. Auffallend ist hier, das bis auf Kalkstickstoff, alle Stickstoffdünger eine negative Kalkbewertung aufweisen. Besteht der Dünger aus einer Kombination von Stickstoff mit Schwefel, so steigt die kalkzehrende Wirkung um ein weiteres an. Das bedeutet für den Landwirt, das bei der Wahl der Dünger auch der gesteigerte Bedarf an Kalk im Boden nicht unterschätzt werden darf.

Die Bewertung von Stickstoffdünger hinsichtlich ihrer Kalkwirkung wurde von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen aufgelistet. Auffallend ist hier, das bis auf Kalkstickstoff, alle Stickstoffdünger eine negative Kalkbewertung aufweisen. Besteht der Dünger aus einer Kombination von Stickstoff mit Schwefel, so steigt die kalkzehrende Wirkung. Das bedeutet für den Landwirt, das bei der Wahl der Dünger auch der gesteigerte Bedarf an Kalk im Boden nicht unterschätzt werden darf.

Quelle: landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/pdf/n-duengemittel-pdf.pdf

Quelle: Regenwurmaktivität nach Schmid und Rudert 1974

Böden mit niedrigen pH-Werten können eine schlechte Strohrotte zur Folge haben, da die Tätigkeit der Mikroorganismen eingeschränkt ist.

Weizen (Angersbach Hessen Juni 2013)

Mais (Lehnheim Hessen Juni / August 2013) Verschlämmte Böden durch Strukturschäden nach den starken Regenfällen im Frühjahr

Kalk muss im Boden verwittern, um eine Wirkung auf den pH Wert und die Gefügestruktur zu erzielen. Je feiner der eingesetzte Kalk, desto schneller, die Wirkung.

Kalk muss im Boden verwittern, um eine Wirkung auf den pH Wert und die Gefügestruktur zu erzielen. Je feiner und weicherdiger der eingesetzte Kalk, desto schneller die Wirkung im Boden.

Gebrannte Kalke haben die Fähigkeit ihrer

Umgebung Feuchtigkeit zu entziehen und nach der

Wasseraufnahme stark basisch zu reagieren, dies

macht sie zur Konservierung geeignet. Mieten für

Rüben und Kartoffeln können durch 1 kg gemahlenen

Branntkalk je dz, den man zweckmäßig beim Abladen

der Fuhre in Miete, Keller oder Lagerraum einstreut,

zuverlässig vor Lagerverlusten geschützt werden. In

Krautfäulejahren ist dieses Verfahren bei der

Einlagerung von Kartoffeln dringend geboten, um die

Verluste durch Braunfäule während der Wintermonate

herabzusetzen.

Quelle: Düngekalk Leitfaden für Wirtschaftsberater 4. Auflage

Herausgeber:

Kalkdienst

Land- und forstwirtschaftliche Abteilung der Düngekalk-Hauptgemeinschaft 5 Köln, Kaiser-Wilhelm-Ring 26. 1965

In regelmäßigen Abständen erscheinen landauf landab Fachartikel mit einer Fülle von Informationen zum Thema Kalkdüngung der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die Landwirte werden mit Fachinformationen regelrecht erschlagen. Und trotzdem sind unsere Kulturböden mit Kalk teilweise massiv unterversorgt. Woran kann das liegen?

Ist die Kalkindustrie zu zaghaft im Verkauf? Wird Kalk zu wenig angeboten? Ist Kalk einfach zu billig, um an Bedeutung zu gewinnen? Dieser Artikel soll einigen Fragen zum Thema nachgehen und zum Einordnen in den eigenen Betrieb anregen.

In Abb.1 ist ein leistungsstarker Traktor zu sehen. Er ist ausgestattet mit Druckluftbremse, hochgerüsteter Hydraulik und sicherlich auch heute zeitgemäßer Elektronik. Und … er hat lediglich eine schmale Bereifung. Damit kann der Traktor sein Leistungspotential gar nicht entfalten. Dieses Bild steht als Synonym für den Pflanzenbau. Wir haben alles im Griff. Die Bodenbearbeitung, den Bearbeitungszeitpunkt, die Auswahl des Saatgutes, die Bestandesführung, aber die Basis – den pH Wert, die Kalkversorgung - lassen wir außer Acht.

Ein gut gewähltes Motto. Gilt es doch unter den Rahmenbedingungen Frühjahrstrockenheit, Düngeverordnung, Pflanzenschutzauflagen und anderen die Erträge abzusichern und eine Abwärtsspirale im Sinne der Düngeverordnung DüV zu vermeiden.

Dein Standort. Dein Pflanzenbau. Dazu: Deine Entscheidung. Was bietet Dein Standort? Wie nutzt Du die Chancen? Die richtigen Antworten auf die richtigen Fragen bringen uns weiter.

In Deutschland werden über 300 Vorkommen (Naturkalke, Rückstandskalke aus der Industrie, etc.) als Lieferquellen genutzt. Es gibt eine Vielzahl von Anbietern. Marketing in Form von großen Anzeigen, eigenständigen Feldtagen oder gar Events findet im Vergleich zu anderen Betriebsmitteln nur in einem überschaubaren Rahmen statt. Beworben werden oft die Produkte, nicht der Nutzen. Zugegeben, hier können die Hersteller noch Marktpotential erschließen.

Angebot weckt Begehrlichkeit. Für die klassischen Betriebsmittel, Saatgut, Dünger, Pflanzenschutz besteht ein natürlicher Bedarf von Seiten der Landwirtschaft. Denn ohne diese Produkte wächst gleich gar nichts. Die Landwirte kommen von sich aus auf den Handel zu. Im Gegensatz dazu muss Kalk vom Handel aktiv beworben und angeboten werden. Die Situation ist also gerade umgekehrt. Wechselt ein aktiver Außendienst das Verkaufsgebiet, verlagert sich oft auch der Kalkabsatz. Damit ja, Kalk wird zu wenig angeboten.

Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Kalk ist in der Tat ein preiswertes Betriebsmittel. Eine Erhaltungskalkung fließt mit lediglich ca. 40,00 € pro ha und Jahr in den Deckungsbeitrag ein. Mit Billig-Angeboten, die deutlich darunter liegen und oft nicht einmal der Düngemittelverordnung entsprechen, hat die Kalkung stark an Wertschätzung verloren. Mit billig rutscht Kalk nahe an wertlos, nutzlos heran. „Da ist eh nicht viel zu erwarten, da kann ich´s auch gleich bleiben lassen.“ , so die Vorstellung. Diese Produkte sind für den Handel unattraktiv. Damit sind wir wieder beim mangelnden Angebot. Ihren Preis werte Produkte sind qualitativ hochwertiger und damit etwas teurer pro Hektar, dafür bieten sie aber auch einen sichtbaren Erfolg. Dabei spielt der Produktpreis an sich an den Gesamtkosten gar nicht die große Rolle, denn die Fracht- und Ausbringkosten fallen auch bei Billigware an.

„Es wächst auch ohne Kalk.“ Noch – muss man dazu sagen. Unsere Kulturflächen unterliegen einem gewissen Kalk-Puffersystem. Der Boden schluckt so manchen Säureschub erst einmal weg. Wenn dieser Puffer leer wird, ist der Boden regelrecht ausgemergelt. Einen ausgemergelten Boden (vgl. Menschen) wieder auf Vordermann zu bringen dauert bekannter Maßen seine Zeit. Die Bodenprobe bringt Gewissheit. Die Aufwandmengen pro Hektar erfolgen in der Deklaration als dt/ha CaO. Für erdfeuchte Kalke muss diese Zahl mehr als verdoppelt werden. Da kommen ganz schnell auch einmal 50 bis 70 dt/ha zusammen. Diese Menge erscheint dann zu hoch, zu teuer oder der Handel scheut sich hier das Kind auch einmal beim Namen zu nennen. Es wird gespart, der Erfolg bleibt aus, mit der falschen Quintessenz: „Kalken bringt nichts.“

Zugegeben, für den der nicht regelmäßig kalkt, ist eine Kalkungsmaßnahme ein Vorhaben, das aktiv in den Betriebsablauf eingebaut werden muss. Da sind dann schnell Ausreden gegenüber einem selbst zur Hand; zu teurer, keine Zeit, reicht auch nächstes Jahr noch, usw.. In der Tat, Bodenproben interpretieren, Maßnahme über mehrere Jahre in die Fruchtfolge einplanen, Kalkqualitäten beurteilen und einkaufen, wer hat einen Streuer, wie funktioniert der, wann durchführen - Frühjahr oder Herbst, steht dazu die Zeit und Arbeitskraft zur Verfügung? Da gilt es schon den inneren Schweinehund zu besiegen. Oder gibt es einen Dienstleister, der das ganze Paket anbietet? Von der Bodenprobe bis zur Krume wäre eine Marktlücke für Handel, Lohnunternehmen oder Maschinenringe. Dann kommt aber auch die Qualität wieder ins Spiel. Denn nach ein paar Jahren, mit neuen Bodenproben und gegebenenfalls zwei-, dreihundert Euro / ha Aufwand für eine Gesundungskalkung, muss dieser Dienstleister auch sichtbare Ergebnisse liefern.

Ein Thema für sich. Auslaufende Betriebe oder vorherige Pächter haben die Flächen vernachlässigt. Jetzt kommt es darauf an, wie lange läuft der eigenen Pachtvertrag. Auf jeden Fall kommt es darauf an, den Kalkhaushalt so schnell wie möglich wieder in Ordnung zu bringen. Dabei kann auch ein „teurer“ Branntkalk durchaus rentabel sein. Umgekehrt: Wie dünge ich in absehbarer Zeit abgehende Flächen? Hier ist oft ein externer Fachberater hilfreich, mit dem man die Maßnahmen im Betrieb sowohl ökologisch als auch ökonomisch integrieren kann.

Ob Saatgut, Düngemittel oder Pflanzenschutz, diese Anbieter stellen ihre durchaus positiven Versuchsergebnisse oft als Relativ-Zahl dar und bewerben damit den Mehrertrag. Eines ist aber auch klar. Deren Versuchsstandorte sind in einem optimalen Zustand. Und die eigenen Flächen? Da wird es schon schwieriger vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Als Beispiel sei nur die Stickstoffeffizienz erwähnt. Mit diesem Gedanken kommt einem der Traktor aus Abb.1 wieder in den Sinn. Nicht umsonst sprechen die oben genannten Anbieter die Kalkindustrie und die Offizialberatung an, sich um eine bessere Grundversorgung zu bemühen, damit ihre eigenen Ergebnisse auch beim Landwirt sichtbar werden.

Eigentlich ist die Kalkversorgung gar kein so schwieriges Thema. Wer sich einmal damit beschäftigt hat, hat den Dreh heraus. Die Erhaltungskalkung wird zum Standard. Für diese Betriebe ist es dann einfach z.B auch einmal eine Vorsaatkalkung für ein besseres Striegelergebnis einzubauen, Stichwort Bodenstruktur. Darüber hinaus steht beim Handel, der Industrie und der Beratung eine Menge Fachwissen zur Verfügung. Sie können es jederzeit nutzen, damit auch Sie den richtigen Dreh finden.

Das Thema Kalken ist nur eines von vielen Themen mit dem sich die Landwirte beschäftigen müssen. Im Vergleich zu anderen Aufgaben kommt es oft nur einmal im Jahr vor. Deshalb gilt es sich doch immer wieder von vorne damit zu befassen.

Die Kalk-Absatzzahlen sind in den letzten zehn Jahren von ca. 2 Mio to um 50 % auf knapp 3 Mio to CaO gestiegen. Trotzdem befinden sich laut der letzten Bundesbodenzustandserhebung immer noch ca. 50 % der LN in einer mangelhaften Kalkversorungsstufe. Zusätzlich muss auf ca. 30 % der Kulturböden eine Erhaltungskalkung durchgeführt werden. Hier besteht noch eine richtig große Stellschraube.

Die Landwirte haben so langsam die Zeichen der Zeit erkannt. Somit hält der Trend zur Kalkung, von einem niedrigem Niveau ausgehend, weiter stark an. Kein Wunder, denn das Bewusstsein um den Boden nimmt mit zunehmender Professionalität stetig zu.

Erfolgreiche Landwirte sind regelmäßig die Ersten die Kalken.